今回は、株式会社帝国データバンクが実施した「仕入単価に対する企業の動向調査(2025年3月)」について、わかりやすくご紹介していきます。

3年以上続く仕入単価上昇、その影響とは?

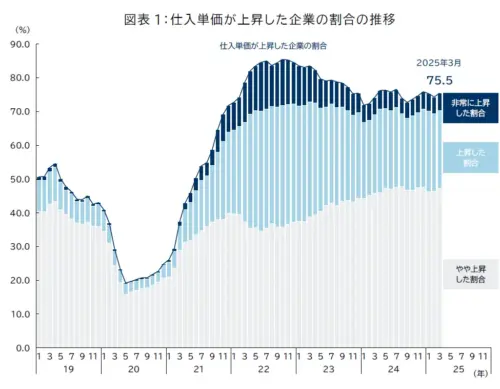

まず驚きなのが、2025年3月時点で企業の75.5%が仕入単価の上昇を実感しているという点!これ、なんと2021年12月から3年4カ月連続で7割を超えているんです。原材料価格の高騰、記録的な円安、食料品の供給不安定など、さまざまな要因が絡み合って、企業にとってかなり厳しい状況が続いています。

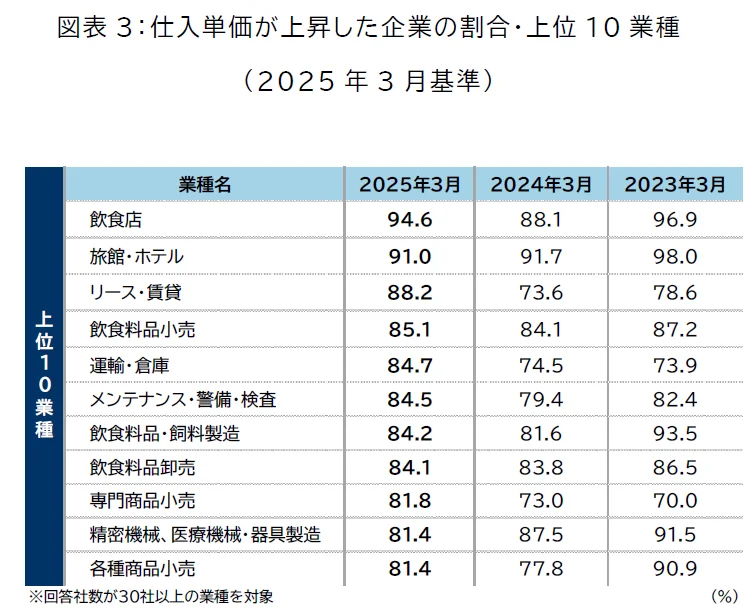

特に深刻なのは「飲食店」と「旅館・ホテル」

業種別で見てみると、「飲食店」はなんと94.6%、ほぼ全ての企業で仕入単価が上昇しています!さらに「旅館・ホテル」も91.0%と、かなりの高水準。飲食業界では、コメや鶏卵、葉物野菜といった食材の価格が高騰し、経営を圧迫。旅館やホテル業界では、食材費だけでなくアメニティやリネン類の仕入価格まで上がり、収益を直撃しています。

飲食店の悲鳴が聞こえる…

調査では、「売り上げ自体は悪くないが、原価や人件費が重すぎる」「コメ価格の高騰が大きな負担」といった現場の声も。飲食業界は、12カ月連続で9割以上の企業が仕入単価の上昇を実感しているとのこと。価格転嫁も難しく、まさに泣きっ面に蜂な状況です。

販売価格に転嫁できていない現実

そしてさらに深刻なのが、仕入単価の上昇に対して、販売価格の引き上げが追いついていないという点。例えば、

- 飲食店:仕入単価上昇94.6%に対して、販売単価上昇は64.9%(約30ポイント差)

- 旅館・ホテル:仕入91.0%、販売64.5%(約26ポイント差)

- リース・賃貸業:仕入88.2%、販売51.9%(約36ポイント差)

このように、どの業界も価格転嫁が不十分で、コスト増を吸収しきれていないのが実態なんです。

医療・福祉業界はさらに深刻

特に「医療・福祉・保健衛生」では、仕入単価上昇76.7%に対し販売単価上昇はわずか32.5%。その差はなんと44.2ポイント。公的価格設定の影響もあり、自由に価格設定できないため、事業継続が危ぶまれるレベルに。

一部の卸売業は比較的善戦中

明るい話題としては、「飲食料品卸売」「化学品卸売」「鉄鋼・非鉄・鉱製品卸売」などでは、仕入単価上昇に対して販売単価上昇も比較的ついてきており、価格転嫁がある程度進んでいるようです。ただ、それでも完全にコスト増を吸収できているわけではありません。

今後求められる企業と政府の対策とは?

このままでは経営環境はさらに厳しくなるばかり。そこで、今後必要なのは、

- 政府による原材料供給安定化支援(多角的調達先確保など)

- エネルギーコストの抑制策(補助金・支援策拡充など)

- 企業自身のサプライチェーン強靭化・省力化投資

- 高付加価値商品開発による適正価格の実現

- 消費者の理解を得ながらの価格転嫁

これらが急務となりそうです。

まとめ

仕入単価の上昇は、もはや一時的な現象ではなく、日本経済の構造的な課題といえます。特に飲食・宿泊業を中心に、価格転嫁の難しさが企業経営を直撃。今後も企業と政府の本気の取り組みが求められます。

現場の声にも耳を傾けながら、共にこの難局を乗り越えていきたいですね!